パラサイト北海道「行財政改革と地価」~ Vol.3

2023.01.19

VOL.03 地価下落の背景

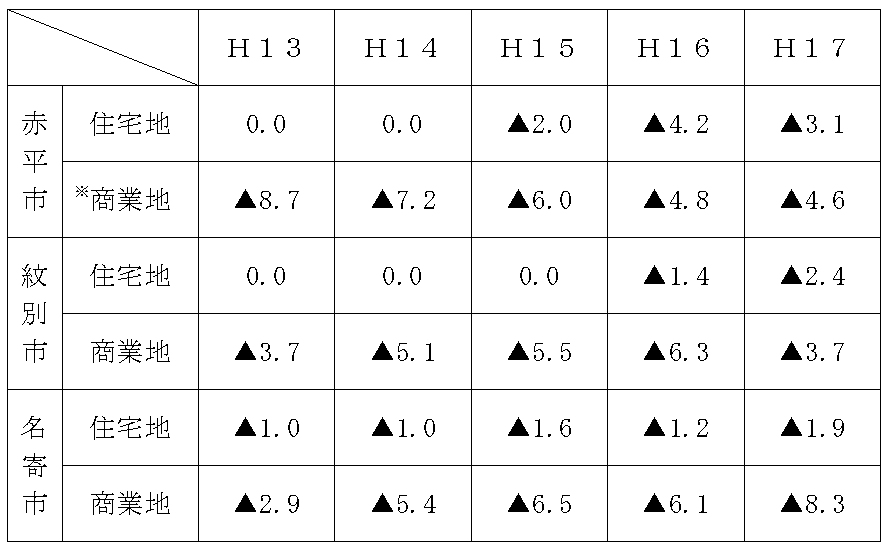

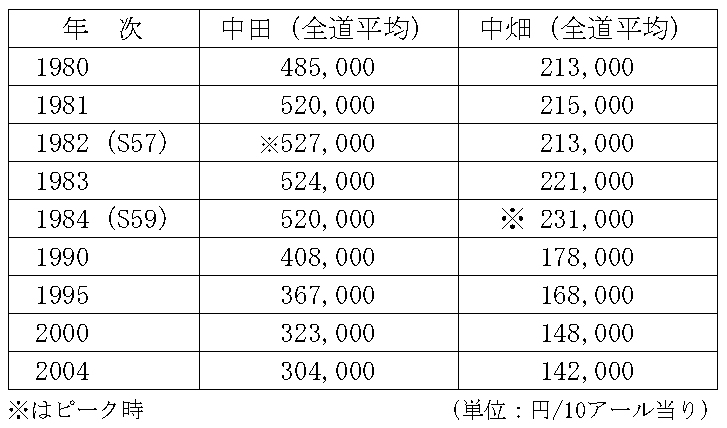

農地については昭和57年~59年がピークで、前記3都市の商業地のピークは昭和58年~昭和61年となっており、相互に何らかの関係がありそうである。

一般的に土地バブルの原因は金融の量的緩和といわれているが、量的緩和によっても地方都市と農地についてはその影響はなかったことになる。

つまり、大都市部と地方都市や農地の地価動向は別のものと考えざるを得ない。

個人的見解ではあるが、前記3都市のピーク時前後の土地取引の調査を経験した実感からすると、金融問題ではなく、経済政策の問題と考えざるを得ない。

昭和57年頃と記憶しているが、当時の中曽根内閣により

①行財政改革

②規制緩和

③市場開放

が政府方針として決定されたが、このことによる影響が大きかったのではないかと考えている。

市場開放は農産物市場に黒船的な影響を与えた。

当時の農水省は、農産物の市場開放に備えて農産物のコストを下げるため営農規模の拡大を進め、この政策に農協も農家も呼応し、これにより農地の取引は活発化し、農地価格も上昇を続けた。

ところが市場開放政策が実施されると、コスト的には輸入作物との競争は無理だということが理解されると共に、一方で行財政改革のあおりで手厚かった農業保護政策(特にコメ政策)の転換もあって、急速に営農意欲を失ったことが農地価格下落の大きな原因と考えられる。

また、行財政改革はマクロ的には誰も反対しないし、また財政赤字の是正を考えるとあたり前すぎて反対もできないが、実際に行財政改革の一つの方法として行なわれてきた地方出先機関の統廃合が地域経済にかなり深刻な影響を与えたことが理解できるのである。

つまり、これらのカケ声に合せてまず最初に行なわれたのは、地方都市の国の出先機関の統廃合である。

一例を挙げると、法務局(登記所)である。

法務局は出張所も含めて昭和59年には全道88ヶ所にあり、合併前の市町村212市町村に対して占有率は41.5%にもなっていた。

ところが、行財政改革のカケ声と共に法務局は大幅に整理統廃合され、平成17年末では37ヶ所(出張所を含む)と半分以下になっている。

手元に資料がないため正確な数は解らないが、登記所以外にも地方市町村から無くなった国の出先機関は相当数にのぼっている。

また、これと併行するように国鉄・NTTの民営化が進み、これによっても多くの出張所・営業所・社宅が整理統合された。

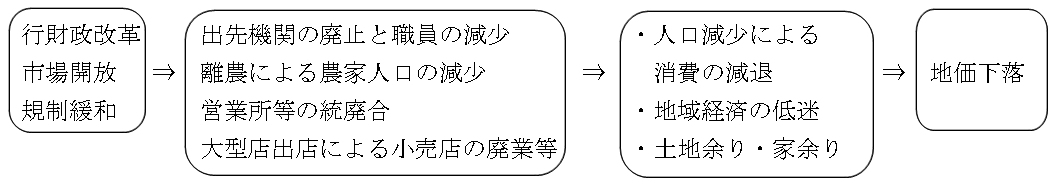

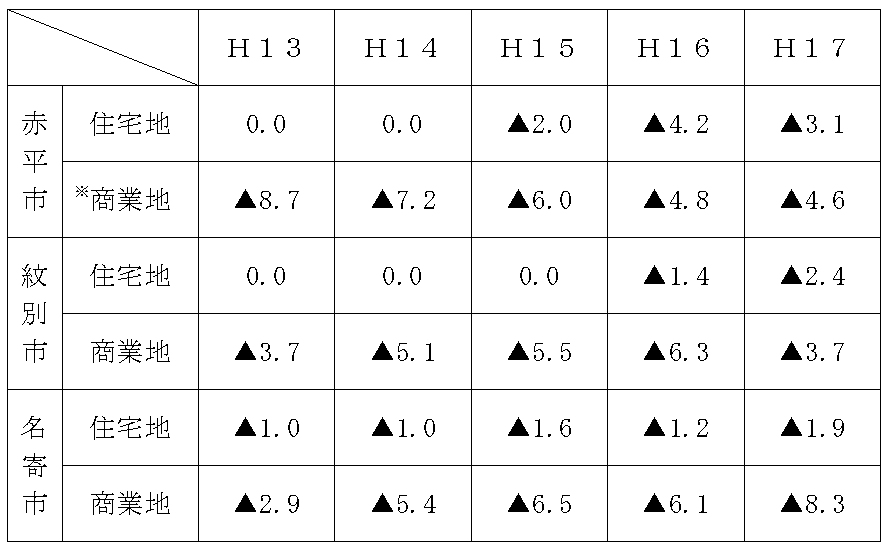

これらのことが地価動向にいかに大きな影響を与えたかを図式的に見れば、次のとおりである。

小泉改革を持ち出すまでもなく、赤字国債や地方債の増加は行財政改革を更に後押しするであろう。

また、BSE問題にみるとおり、食に対する市場開放の圧力は、高まっても低くはならないと思われる。

更に、規制緩和は資本の効率化を推し進めるため、資本効率の悪い地方都市は資本の論理の前に切って捨てられる運命にある。

地方の切捨ては情緒的には忍びないが、経済合理的にはやむを得ないものと考えざると得ない。

大方の道民も行財政改革・市場開放・規制緩和には反対できないであろう。

何故なら、日本全体としてみるならば、これらの政策を推し進めることが国民にとってプラスになると考えられているからである。

ここに合成の誤謬という大きな落し穴が潜んでいる。

つまり、全体のプラスは、必ずしも個のプラスにはならないということである。

前記の経済政策を進めれば進める程、道内の地方都市は衰退する他はなく、また地価は地域経済を反映してとめどなく下落を続け、やがてはゴーストタウンになるかもしれない。

拡大均衡政策が成り立つような状況にあるのなら、大都市と地方都市・農村部との均衡ある発展は可能と思われるが、本格的な人口減少時代を迎えている他、地方財政の悪化や高齢化等、三重苦に悩まされている北海道にとって、衰退はあっても拡大発展は望むべくもない。

はたして北海道に明るい未来はあるのだろうか。

次回は、先の経済政策の他、団塊の世代の退職による人口の社会移動や、本格的な人口減少が地域経済にどのような問題をひきおこすのか、そしてその解決方法はあるのかについて検討してみたい。

農地については昭和57年~59年がピークで、前記3都市の商業地のピークは昭和58年~昭和61年となっており、相互に何らかの関係がありそうである。

一般的に土地バブルの原因は金融の量的緩和といわれているが、量的緩和によっても地方都市と農地についてはその影響はなかったことになる。

つまり、大都市部と地方都市や農地の地価動向は別のものと考えざるを得ない。

個人的見解ではあるが、前記3都市のピーク時前後の土地取引の調査を経験した実感からすると、金融問題ではなく、経済政策の問題と考えざるを得ない。

昭和57年頃と記憶しているが、当時の中曽根内閣により

①行財政改革

②規制緩和

③市場開放

が政府方針として決定されたが、このことによる影響が大きかったのではないかと考えている。

市場開放は農産物市場に黒船的な影響を与えた。

当時の農水省は、農産物の市場開放に備えて農産物のコストを下げるため営農規模の拡大を進め、この政策に農協も農家も呼応し、これにより農地の取引は活発化し、農地価格も上昇を続けた。

ところが市場開放政策が実施されると、コスト的には輸入作物との競争は無理だということが理解されると共に、一方で行財政改革のあおりで手厚かった農業保護政策(特にコメ政策)の転換もあって、急速に営農意欲を失ったことが農地価格下落の大きな原因と考えられる。

また、行財政改革はマクロ的には誰も反対しないし、また財政赤字の是正を考えるとあたり前すぎて反対もできないが、実際に行財政改革の一つの方法として行なわれてきた地方出先機関の統廃合が地域経済にかなり深刻な影響を与えたことが理解できるのである。

つまり、これらのカケ声に合せてまず最初に行なわれたのは、地方都市の国の出先機関の統廃合である。

一例を挙げると、法務局(登記所)である。

法務局は出張所も含めて昭和59年には全道88ヶ所にあり、合併前の市町村212市町村に対して占有率は41.5%にもなっていた。

ところが、行財政改革のカケ声と共に法務局は大幅に整理統廃合され、平成17年末では37ヶ所(出張所を含む)と半分以下になっている。

手元に資料がないため正確な数は解らないが、登記所以外にも地方市町村から無くなった国の出先機関は相当数にのぼっている。

また、これと併行するように国鉄・NTTの民営化が進み、これによっても多くの出張所・営業所・社宅が整理統合された。

これらのことが地価動向にいかに大きな影響を与えたかを図式的に見れば、次のとおりである。

小泉改革を持ち出すまでもなく、赤字国債や地方債の増加は行財政改革を更に後押しするであろう。

また、BSE問題にみるとおり、食に対する市場開放の圧力は、高まっても低くはならないと思われる。

更に、規制緩和は資本の効率化を推し進めるため、資本効率の悪い地方都市は資本の論理の前に切って捨てられる運命にある。

地方の切捨ては情緒的には忍びないが、経済合理的にはやむを得ないものと考えざると得ない。

大方の道民も行財政改革・市場開放・規制緩和には反対できないであろう。

何故なら、日本全体としてみるならば、これらの政策を推し進めることが国民にとってプラスになると考えられているからである。

ここに合成の誤謬という大きな落し穴が潜んでいる。

つまり、全体のプラスは、必ずしも個のプラスにはならないということである。

前記の経済政策を進めれば進める程、道内の地方都市は衰退する他はなく、また地価は地域経済を反映してとめどなく下落を続け、やがてはゴーストタウンになるかもしれない。

拡大均衡政策が成り立つような状況にあるのなら、大都市と地方都市・農村部との均衡ある発展は可能と思われるが、本格的な人口減少時代を迎えている他、地方財政の悪化や高齢化等、三重苦に悩まされている北海道にとって、衰退はあっても拡大発展は望むべくもない。

はたして北海道に明るい未来はあるのだろうか。

次回は、先の経済政策の他、団塊の世代の退職による人口の社会移動や、本格的な人口減少が地域経済にどのような問題をひきおこすのか、そしてその解決方法はあるのかについて検討してみたい。

パラサイト北海道「行財政改革と地価」 ~ Vol.2

2023.01.12

VOL.02 バブルと無縁の都市

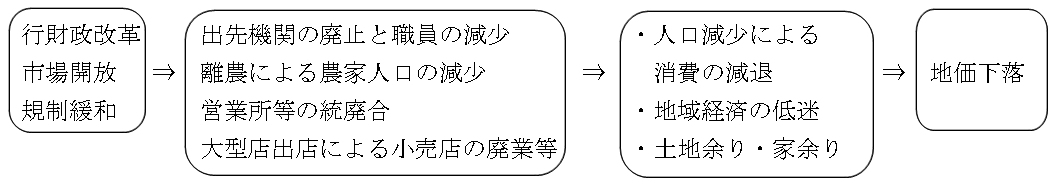

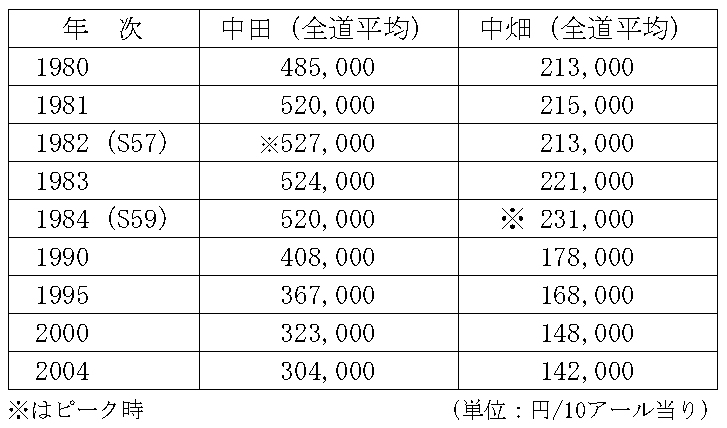

バブルの前後を通して地価が下落していた代表的な地方都市の地価動向をみると、次のとおりである。

前表は地価公示地の調査結果であり、データ数が少ないため当該市の一般的地価・地価動向を代表しているとは必ずしもいえないが、少なくとも当該市の地価動向をある程度は示唆するものと考える。

これによれば、バブル崩壊後一部の住宅地で地価水準が横ばい傾向になったようにも見受けられるが、商業地については横ばい期間があるものの、全体としては一貫して下落傾向にあることがうかがわれる。

大都市と地方都市の景気動向のタイムラグを考慮したとしても、当該都市の地価動向は日本全体の地価動向と一緒には説明できない。

日本全体の景気が良くなれば日本全体の地価が上昇するのではないかという期待は理解できなくはないが、地価公示データからみる限り、そのような期待はできない。

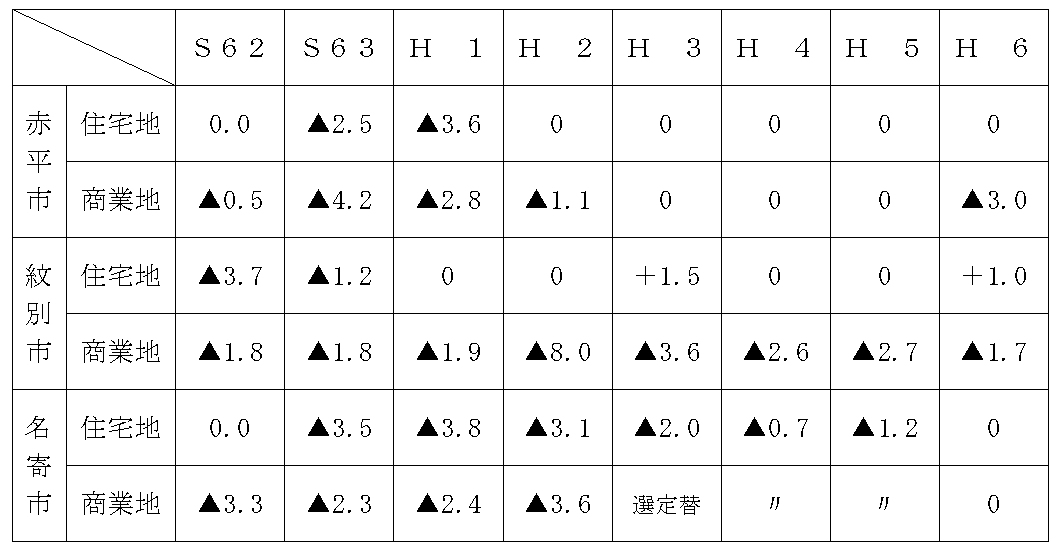

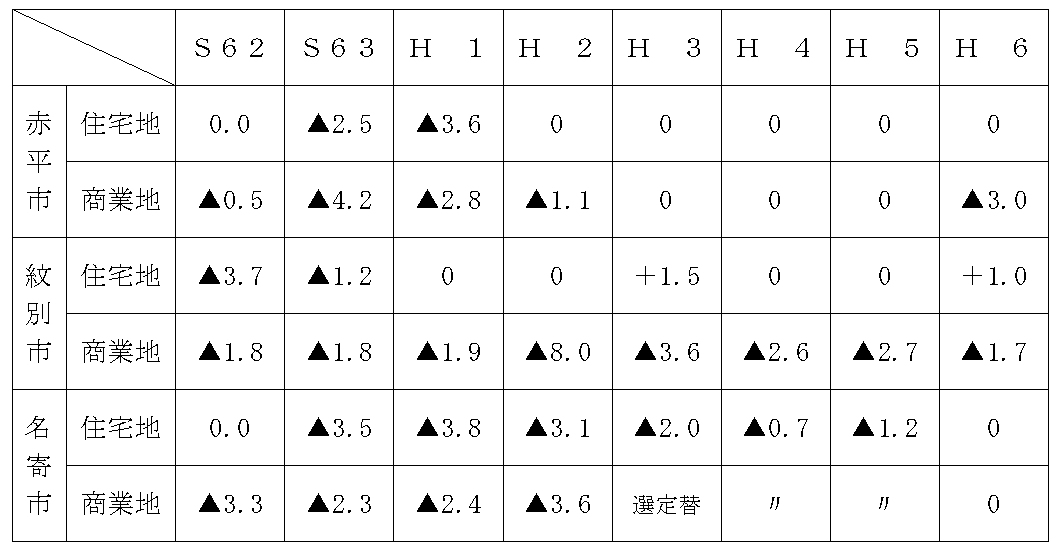

ところで、直近5年間の前記の3都市の地価動向は下表のとおりであり、住宅地もさることながら商業地の下落が一向におさまらないことに大きな懸念を覚える。

※商業地については地域的特性から便宜的に赤平5-3を除いて計算した。

尚、商業地のピークをみると、赤平市は昭和61年、紋別・名寄は昭和58年にピークを迎え昭和61年まで横ばいを続けていたが、3市ともに昭和62年から、つまりバブル前に下落に転じている。

次に、農地の地価動向をみると下表のとおりである。

これをみるとわかるとおり、農地のピークは前記3市のピークより2~3年程早いが、どちらもバブルとは無縁の状態にあったのは事実である。

バブルの前後を通して地価が下落していた代表的な地方都市の地価動向をみると、次のとおりである。

前表は地価公示地の調査結果であり、データ数が少ないため当該市の一般的地価・地価動向を代表しているとは必ずしもいえないが、少なくとも当該市の地価動向をある程度は示唆するものと考える。

これによれば、バブル崩壊後一部の住宅地で地価水準が横ばい傾向になったようにも見受けられるが、商業地については横ばい期間があるものの、全体としては一貫して下落傾向にあることがうかがわれる。

大都市と地方都市の景気動向のタイムラグを考慮したとしても、当該都市の地価動向は日本全体の地価動向と一緒には説明できない。

日本全体の景気が良くなれば日本全体の地価が上昇するのではないかという期待は理解できなくはないが、地価公示データからみる限り、そのような期待はできない。

ところで、直近5年間の前記の3都市の地価動向は下表のとおりであり、住宅地もさることながら商業地の下落が一向におさまらないことに大きな懸念を覚える。

※商業地については地域的特性から便宜的に赤平5-3を除いて計算した。

尚、商業地のピークをみると、赤平市は昭和61年、紋別・名寄は昭和58年にピークを迎え昭和61年まで横ばいを続けていたが、3市ともに昭和62年から、つまりバブル前に下落に転じている。

次に、農地の地価動向をみると下表のとおりである。

これをみるとわかるとおり、農地のピークは前記3市のピークより2~3年程早いが、どちらもバブルとは無縁の状態にあったのは事実である。

パラサイト北海道「行財政改革と地価」 ~ Vol.1

2023.01.05

VOL.01 土地バブルは地域限定の現象

バブル崩壊前もバブル崩壊後も、また資産デフレという言葉が定着した現在も、相変らず土地の価格現象だけがマスコミに取り上げられ、一般市民も土地価格が上がった下がったと言っては騒いでいる。

土地取引も経済活動の一部であるから、景気の動向に左右されるのはいたしかたがないが、景気が良くなったからといって全国すべての土地が値上がりする訳ではない。

地域によっては、日本全体の景気の動向とは関係なく変動している地域もある。

事実、バブルの真最中でも地価が下落していた町もある。

また、宅地以外の土地の代表である農地については、市街地の土地価格の動向とは全く関係なく変動している。

これらの地価変動から、我々は何を学ぶべきなのであろうか。

バブル崩壊前もバブル崩壊後も、また資産デフレという言葉が定着した現在も、相変らず土地の価格現象だけがマスコミに取り上げられ、一般市民も土地価格が上がった下がったと言っては騒いでいる。

土地取引も経済活動の一部であるから、景気の動向に左右されるのはいたしかたがないが、景気が良くなったからといって全国すべての土地が値上がりする訳ではない。

地域によっては、日本全体の景気の動向とは関係なく変動している地域もある。

事実、バブルの真最中でも地価が下落していた町もある。

また、宅地以外の土地の代表である農地については、市街地の土地価格の動向とは全く関係なく変動している。

これらの地価変動から、我々は何を学ぶべきなのであろうか。

2023.01.19 10:04

|

2023.01.19 10:04

|