長期人口推計と現状維持バイアス ~ Vol.3

2022.09.15

VOL.03 現状維持バイアスとイノベーション

行動経済学のダニエル・カーネマンによれば、人間には損失を利得より強く感じる傾向があり、これを損失回避性と名付けている。

ダニエル・カーネマンは、死亡率90%の薬と生存率10%の薬のどちらかを選べと言われたら、大半の人は生存率10%の薬を選ぶことを実験により証明した。

人間が合理的に行動できるなら、どちらの薬も生存率10%で期待値は同じであるから偏りは生じないはずであるが、実験の結果そうではなかったことから、利得と損失ではリスクに対する態度が違うという事実を指摘した。

ダニエル・カーネマンは近代経済学の矛盾から、人間の非合理的行動を観察し、経済学に応用しようと考えたが、実際の経済政策分野ではなかなか活かされていないように見受けられる。

ところで、「経済の不都合な話」(ルディ和子著・日経プレミアシリーズ)によれば、「人間は今もっているものを失うことの恐怖心から現状がよほど嫌でもない限り選択して行動を起すことを躊躇するのが現状維持バイアスだ。」としている。

著者はさらに

「変化することは素晴らしい未来をもたらすかもしれない。だが現状より悪くなる可能性もある。たとえその確率が低くても、現在がよほど酷い状態でない限り、リスクはとりたくない・・・と考えるのが普通の人間だ。」

と指摘しているが、確かに我々は損失回避性から現状変更を望まない傾向がある。

一定期間をおいて振り返ってみれば、明らかに現状変更することが合理的であったと判断できても、時は徐々に過ぎて行くため、現状変更の必要性の認識ができず、ゆでガエル状態になって最悪の状態を迎えることになる。

現在、所有者不明土地や空家・空地の問題、相続登記の問題等に対する政策提言がなされているが、人間が本来的に持っている損失回避性とそれから来る現状維持バイアスについても考えておく必要があるのではなかろうか。

政策提言は、理性的判断の結果であるが、現状維持バイアスがあるということも考慮に入れておかないと、期待した政策効果を得ることは難しいのではと思われる。

鑑定業界も、20年もしないうちに人口減少による相対的需要の減少や、空地・空家のように相対的に過剰となった不動産により市場は縮小し、結果として鑑定需要は激減する可能性が高い。

鑑定業界の縮小・再編がせまっているのに、今日という日が永遠に続くと仮定し、現状維持バイアスから逃れることができないでいる。

公的評価に対する依存度が高いと、仕事が減少する恐怖から現状維持バイアスは余計に高くなるが、公的評価の依存度が高い地方に行く程その傾向が強くなっている。

このような中ではイノベーションは望むべくもないが、現状変更の恐怖から逃れる術があれば少しは救われるのではと考えているが、間に合いそうにもないようである。

いずれにしても、行動経済学の教えるところにもう少し注意を払い、ゆでガエルにならないようにしたいと願っているが、DNAに深く刻まれた無意識の損失回避性から脱却するのは大変なようである。

かつて経験したことがない課題が山積している現在、現状維持バイアスに立ち向かう志の高い挑戦者の出現を期待したい。

行動経済学のダニエル・カーネマンによれば、人間には損失を利得より強く感じる傾向があり、これを損失回避性と名付けている。

ダニエル・カーネマンは、死亡率90%の薬と生存率10%の薬のどちらかを選べと言われたら、大半の人は生存率10%の薬を選ぶことを実験により証明した。

人間が合理的に行動できるなら、どちらの薬も生存率10%で期待値は同じであるから偏りは生じないはずであるが、実験の結果そうではなかったことから、利得と損失ではリスクに対する態度が違うという事実を指摘した。

ダニエル・カーネマンは近代経済学の矛盾から、人間の非合理的行動を観察し、経済学に応用しようと考えたが、実際の経済政策分野ではなかなか活かされていないように見受けられる。

ところで、「経済の不都合な話」(ルディ和子著・日経プレミアシリーズ)によれば、「人間は今もっているものを失うことの恐怖心から現状がよほど嫌でもない限り選択して行動を起すことを躊躇するのが現状維持バイアスだ。」としている。

著者はさらに

「変化することは素晴らしい未来をもたらすかもしれない。だが現状より悪くなる可能性もある。たとえその確率が低くても、現在がよほど酷い状態でない限り、リスクはとりたくない・・・と考えるのが普通の人間だ。」

と指摘しているが、確かに我々は損失回避性から現状変更を望まない傾向がある。

一定期間をおいて振り返ってみれば、明らかに現状変更することが合理的であったと判断できても、時は徐々に過ぎて行くため、現状変更の必要性の認識ができず、ゆでガエル状態になって最悪の状態を迎えることになる。

現在、所有者不明土地や空家・空地の問題、相続登記の問題等に対する政策提言がなされているが、人間が本来的に持っている損失回避性とそれから来る現状維持バイアスについても考えておく必要があるのではなかろうか。

政策提言は、理性的判断の結果であるが、現状維持バイアスがあるということも考慮に入れておかないと、期待した政策効果を得ることは難しいのではと思われる。

鑑定業界も、20年もしないうちに人口減少による相対的需要の減少や、空地・空家のように相対的に過剰となった不動産により市場は縮小し、結果として鑑定需要は激減する可能性が高い。

鑑定業界の縮小・再編がせまっているのに、今日という日が永遠に続くと仮定し、現状維持バイアスから逃れることができないでいる。

公的評価に対する依存度が高いと、仕事が減少する恐怖から現状維持バイアスは余計に高くなるが、公的評価の依存度が高い地方に行く程その傾向が強くなっている。

このような中ではイノベーションは望むべくもないが、現状変更の恐怖から逃れる術があれば少しは救われるのではと考えているが、間に合いそうにもないようである。

いずれにしても、行動経済学の教えるところにもう少し注意を払い、ゆでガエルにならないようにしたいと願っているが、DNAに深く刻まれた無意識の損失回避性から脱却するのは大変なようである。

かつて経験したことがない課題が山積している現在、現状維持バイアスに立ち向かう志の高い挑戦者の出現を期待したい。

(2018年11月 傍目八目掲載/「長期人口推計と現状維持バイアス」)

長期人口推計と現状維持バイアス ~ Vol.2

2022.09.08

VOL.02 少子高齢化と過疎化が意味するところ

個人的には、少子高齢化と過疎化は自然現象ではなく、国策による人為的現象であると考えている。

何故なら、戦後しばらくの間は人口増加により食糧事情に影響がある、と考えた政府は、産児制限を奨励したからである。

昨今話題となっている優生保護法問題も、あの時代の要請であったからこそ社会も黙って受け容れていたのではと考える。

また、経済のグローバル化は市場開放を求めるため、国内産業も経済開国を前に競争は激化し、競争力の弱い第一次産業、特に林業は、壊滅的打撃を受けた。

政府は第一次産業に対する手厚い保護を与えたが、厳しい経済環境と少子高齢化による後継者難から、長期的な衰退は不可避となっている。

一方で、急成長する中国をはじめとする東南アジア諸国に対応するため、国内の製造業も国外へ拠点を移したことから、国内産業の空洞化の問題を生じた。

また、経済成長を促すため、各種の規制緩和が行なわれ、競争は更に激化した。

特に大店法の見直しにより、地方の小売店舗等は大規模店舗に駆逐され、かつての商店街は閉店街・シャッター街となり、昔日の面影は失せてしまった。

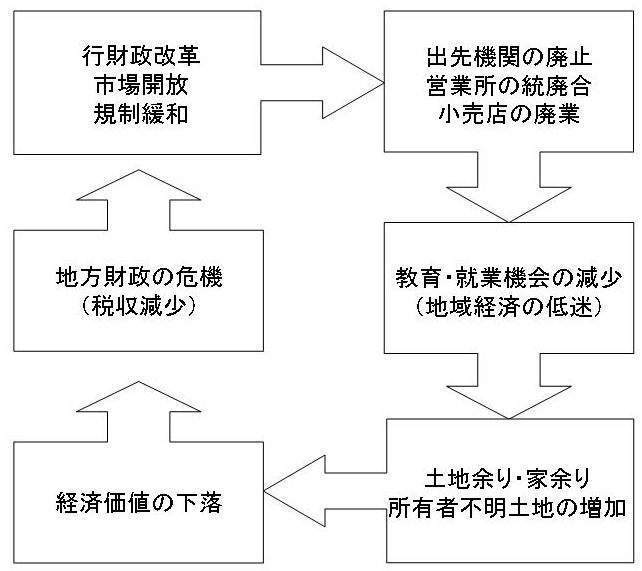

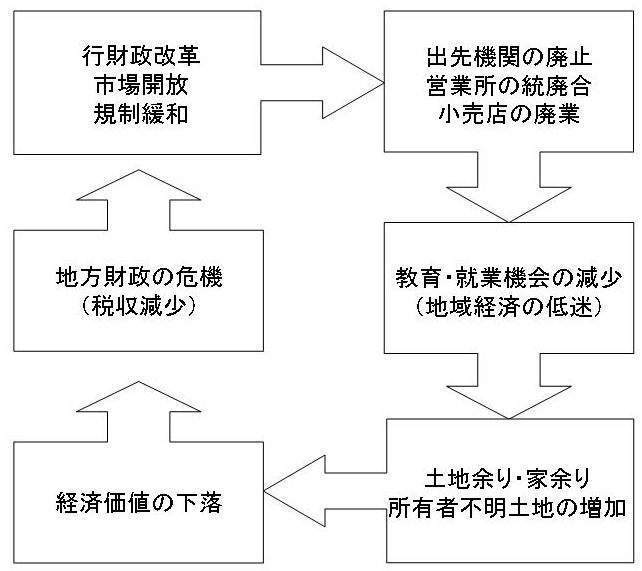

さらに、増大する財政赤字を減らすため、行財政改革が行なわれ、市町村の広域合併や地方出先機関の廃止等により、地方はさらなる人口減少と地域経済の低迷に追い込まれた。

産児制限のツケは少子高齢化社会を招き、良かれと始めた市場開放・規制緩和・行財政改革は地方のさらなる疲弊を招いた。

これを図式に示すと、次のとおりである。

現在、各地で起きている所有者不明土地や空家・空地・人口減少等の問題は、これらの政策による無限ループの中で必然的に生じたものであると思わざるを得ない。

これらの問題は相互に原因となり結果となって無限ループの中に閉じ込められ、解決の道は遠いとしかいえないが、かといって日本経済の現状を考えると、これといった方法がない以上、現状変更は容易ではなく、破滅の危機に向かって突き進むしか道はないのかもしれないと思っている。

第2次世界大戦末期の無謀とも思える軍部の行動を、他人事と考えている人々は同じ過ちを繰り返すのかもしれないが、これも歴史の必然と考えるべきなのであろうか。

個人的には、少子高齢化と過疎化は自然現象ではなく、国策による人為的現象であると考えている。

何故なら、戦後しばらくの間は人口増加により食糧事情に影響がある、と考えた政府は、産児制限を奨励したからである。

昨今話題となっている優生保護法問題も、あの時代の要請であったからこそ社会も黙って受け容れていたのではと考える。

また、経済のグローバル化は市場開放を求めるため、国内産業も経済開国を前に競争は激化し、競争力の弱い第一次産業、特に林業は、壊滅的打撃を受けた。

政府は第一次産業に対する手厚い保護を与えたが、厳しい経済環境と少子高齢化による後継者難から、長期的な衰退は不可避となっている。

一方で、急成長する中国をはじめとする東南アジア諸国に対応するため、国内の製造業も国外へ拠点を移したことから、国内産業の空洞化の問題を生じた。

また、経済成長を促すため、各種の規制緩和が行なわれ、競争は更に激化した。

特に大店法の見直しにより、地方の小売店舗等は大規模店舗に駆逐され、かつての商店街は閉店街・シャッター街となり、昔日の面影は失せてしまった。

さらに、増大する財政赤字を減らすため、行財政改革が行なわれ、市町村の広域合併や地方出先機関の廃止等により、地方はさらなる人口減少と地域経済の低迷に追い込まれた。

産児制限のツケは少子高齢化社会を招き、良かれと始めた市場開放・規制緩和・行財政改革は地方のさらなる疲弊を招いた。

これを図式に示すと、次のとおりである。

現在、各地で起きている所有者不明土地や空家・空地・人口減少等の問題は、これらの政策による無限ループの中で必然的に生じたものであると思わざるを得ない。

これらの問題は相互に原因となり結果となって無限ループの中に閉じ込められ、解決の道は遠いとしかいえないが、かといって日本経済の現状を考えると、これといった方法がない以上、現状変更は容易ではなく、破滅の危機に向かって突き進むしか道はないのかもしれないと思っている。

第2次世界大戦末期の無謀とも思える軍部の行動を、他人事と考えている人々は同じ過ちを繰り返すのかもしれないが、これも歴史の必然と考えるべきなのであろうか。

長期人口推計と現状維持バイアス ~ Vol.1

2022.09.01

VOL.01 長期人口推計について

人口問題研究所は、2018年3月に2045年の長期人口推計を公表した。

これによると、2015年の総人口127,095千人が2045年には106,421千人と20,674千人、率にして16.3%の人口減少を予測している。都道府県別にみると、30%以上の人口減少となるのは東北地方に集中しているが、高知県も仲間入りしている。

尚、30%以上の人口減少率と高齢化率のワースト5は下表のとおりである。

ところで、前記の推計をみると、東京は2045年でも現在の人口を維持すると予測されている。

また、2045年の高齢化率をみると、高齢化率が40%を超えるのは19県で、秋田が最大で最小は東京の30.7%となっている。

さらに三大都市圏には約54%の人口が集中し、そのうち首都圏には約32%の人口が集中すると予測されている。

これらの状況をみると、将来とも大都市圏への人口の一極集中は避けられそうもないことになる。

ということは、それ以外の地域は過疎化が尚一層進み、少子高齢化と相まって、地方自治は有名無実化する可能性が高い。

戦後、占領政策により地方自治制度が確立されたが、100年もしないうちに地方自治制度は崩壊する可能性が高い。

行き過ぎた中央集権が地方の自立性を損ねる一方、政策の方向性が結果として大都市への集中を引き起こしたのではと思っている。

経済合理性を考えれば、地方の過疎地は無い方が良いとしか言えないのに、選挙対策から甘い言葉をかけ、権力の保持に汲汲とした結果で、選挙民にもその責任の一端はあると思われる。

このような中で、国会議員の定数増法案が成立したが、急激な人口減少が予測され、地方と大都市の格差は拡大しても縮小することがない中での定数増の意味するところを良く良く考える必要がある。

人口問題研究所は、2018年3月に2045年の長期人口推計を公表した。

これによると、2015年の総人口127,095千人が2045年には106,421千人と20,674千人、率にして16.3%の人口減少を予測している。都道府県別にみると、30%以上の人口減少となるのは東北地方に集中しているが、高知県も仲間入りしている。

尚、30%以上の人口減少率と高齢化率のワースト5は下表のとおりである。

ところで、前記の推計をみると、東京は2045年でも現在の人口を維持すると予測されている。

また、2045年の高齢化率をみると、高齢化率が40%を超えるのは19県で、秋田が最大で最小は東京の30.7%となっている。

さらに三大都市圏には約54%の人口が集中し、そのうち首都圏には約32%の人口が集中すると予測されている。

これらの状況をみると、将来とも大都市圏への人口の一極集中は避けられそうもないことになる。

ということは、それ以外の地域は過疎化が尚一層進み、少子高齢化と相まって、地方自治は有名無実化する可能性が高い。

戦後、占領政策により地方自治制度が確立されたが、100年もしないうちに地方自治制度は崩壊する可能性が高い。

行き過ぎた中央集権が地方の自立性を損ねる一方、政策の方向性が結果として大都市への集中を引き起こしたのではと思っている。

経済合理性を考えれば、地方の過疎地は無い方が良いとしか言えないのに、選挙対策から甘い言葉をかけ、権力の保持に汲汲とした結果で、選挙民にもその責任の一端はあると思われる。

このような中で、国会議員の定数増法案が成立したが、急激な人口減少が予測され、地方と大都市の格差は拡大しても縮小することがない中での定数増の意味するところを良く良く考える必要がある。

稀少性の経済と過剰性の経済を考える ~ Vol.3

2022.08.25

VOL.03 国土の長期展望に向けた検討の方向性について

平成22年の「国土の長期展望に向けた検討の方向性について」と題するレポートによれば、2050年には人が居住している地域のうち、約2割の地域で無居住化が進むとし、北海道では50%を超える地域が、次いで中国・四国の約25%の地域が無居住化するとしている。

仮に今の状態がそのまま続くとすると、2100年の人口は低位推計で約3770万人になると予測している。

尚、2100年の人口は、明治維新の頃の人口と同じとも言われている。

いずれにしても、2050年で2割の地域が無居住化するとの予測を前提とすれば、特別の事情がない限り、2100年には現在の約半分の地域が無居住化する可能性がある。

これまで、不動産も一般財と同じく市場に任せておけば大半の問題は解決すると考えてきたが、人口減少時代には需要は減少しても、増加することはない。

事実、地方ではタダでも要らないどころか、追金してもいらないと言われる。

大都市圏では、2050年頃までは人口は増加するかもしれないので、ある意味市場経済は機能するかもしれないが、地方では機能しなくなる可能性が高い。

これまで、不動産の問題といえば、稀少性の問題であった。

地方消滅の時代では、一極集中により限られた地域に人口が集中するため、相対的稀少性は高まり、価格は上昇する。

不動産の問題は大都市中心の問題で、その大半は価格の問題でもあったからこそ、地価の変動率がマスコミを賑わしたものと考える。

地価公示も、マスコミの動向に引き摺られ、価格よりも変動率を意識したため、抑制的にならざるを得なかったのではと思われる。

いずれにしても、これまでの不動産の問題は、稀少性の問題であったのは事実である。

しかし、これからは、空地・空家に代表されるように、過剰性の問題となる。

我々は、長らく稀少性の時代に生きてきたため、過剰性の問題に対する対応の仕方が分からない。

所有者不明土地・空地・空家等の問題も、相続問題を除けば過剰性がもたらす問題と考えることができる。

過剰性を解決する近道は人口対策であるが、残された時間は少なく、過剰性を解決する道は遠い。

不動産鑑定士も、稀少性・有効需要・効用の三要素によってもたらされる経済価値を判定するのが仕事と考えているようであれば、これから本格化する稀少性も有効需要もない無居住化する地域(ゴーストタウン)の不動産には、手も足も出せないことになる。

ということは、不動産鑑定士という職業も過剰性の不動産の前には為す術も無く、その運命は風前の灯火ということになるのではと危惧している。

市場経済の呪縛から逃れることができなければ、前途は厳しいと言わざるを得ない。

ところで、佐伯教授は前書の中で、経済史家のカール・ポランニーの「市場経済」がうまくゆくためには、それを支える「社会」という土台が安定していなければならないと述べていることを紹介し、生産物と生産要素の区別が大事であり、この区別が大事なのは、生産要素が「市場経済」を支える土台となっているからとしている。

そして生産活動が安定的に継続するには、生産要素の安定的な供給がなければならないので、この土台には市場経済の論理を適用すべきではないと指摘している。

不動産は生産要素の一つであり、市場経済を支える土台となっているが、所有者不明土地・耕作放棄地・空家等の問題は、この土台が揺らいでいることの証ではないであろうか。

市場経済の論理で土地問題を考えることの是非について、今一度検討することが必要ではないかと思わざるを得ない。

関係各位の叡智に期待したい。

平成22年の「国土の長期展望に向けた検討の方向性について」と題するレポートによれば、2050年には人が居住している地域のうち、約2割の地域で無居住化が進むとし、北海道では50%を超える地域が、次いで中国・四国の約25%の地域が無居住化するとしている。

仮に今の状態がそのまま続くとすると、2100年の人口は低位推計で約3770万人になると予測している。

尚、2100年の人口は、明治維新の頃の人口と同じとも言われている。

いずれにしても、2050年で2割の地域が無居住化するとの予測を前提とすれば、特別の事情がない限り、2100年には現在の約半分の地域が無居住化する可能性がある。

これまで、不動産も一般財と同じく市場に任せておけば大半の問題は解決すると考えてきたが、人口減少時代には需要は減少しても、増加することはない。

事実、地方ではタダでも要らないどころか、追金してもいらないと言われる。

大都市圏では、2050年頃までは人口は増加するかもしれないので、ある意味市場経済は機能するかもしれないが、地方では機能しなくなる可能性が高い。

これまで、不動産の問題といえば、稀少性の問題であった。

地方消滅の時代では、一極集中により限られた地域に人口が集中するため、相対的稀少性は高まり、価格は上昇する。

不動産の問題は大都市中心の問題で、その大半は価格の問題でもあったからこそ、地価の変動率がマスコミを賑わしたものと考える。

地価公示も、マスコミの動向に引き摺られ、価格よりも変動率を意識したため、抑制的にならざるを得なかったのではと思われる。

いずれにしても、これまでの不動産の問題は、稀少性の問題であったのは事実である。

しかし、これからは、空地・空家に代表されるように、過剰性の問題となる。

我々は、長らく稀少性の時代に生きてきたため、過剰性の問題に対する対応の仕方が分からない。

所有者不明土地・空地・空家等の問題も、相続問題を除けば過剰性がもたらす問題と考えることができる。

過剰性を解決する近道は人口対策であるが、残された時間は少なく、過剰性を解決する道は遠い。

不動産鑑定士も、稀少性・有効需要・効用の三要素によってもたらされる経済価値を判定するのが仕事と考えているようであれば、これから本格化する稀少性も有効需要もない無居住化する地域(ゴーストタウン)の不動産には、手も足も出せないことになる。

ということは、不動産鑑定士という職業も過剰性の不動産の前には為す術も無く、その運命は風前の灯火ということになるのではと危惧している。

市場経済の呪縛から逃れることができなければ、前途は厳しいと言わざるを得ない。

ところで、佐伯教授は前書の中で、経済史家のカール・ポランニーの「市場経済」がうまくゆくためには、それを支える「社会」という土台が安定していなければならないと述べていることを紹介し、生産物と生産要素の区別が大事であり、この区別が大事なのは、生産要素が「市場経済」を支える土台となっているからとしている。

そして生産活動が安定的に継続するには、生産要素の安定的な供給がなければならないので、この土台には市場経済の論理を適用すべきではないと指摘している。

不動産は生産要素の一つであり、市場経済を支える土台となっているが、所有者不明土地・耕作放棄地・空家等の問題は、この土台が揺らいでいることの証ではないであろうか。

市場経済の論理で土地問題を考えることの是非について、今一度検討することが必要ではないかと思わざるを得ない。

関係各位の叡智に期待したい。

(2018年8月 傍目八目掲載/「稀少性の経済と過剰性の経済を考える」)

稀少性の経済と過剰性の経済を考える ~ Vol.2

2022.08.18

VOL.02 市場経済の基本的命題

前記の「経済学の犯罪」(102ページ)によれば、市場経済の基本的命題は、次のとおりとしている。

自由な競争的市場こそは効率的な資源配分を実現し、可能な限り人々の物的幸福を増大することができる。そしてこの命題が成り立つための重要な前提のうち、特に重要な前提として次の三つを挙げている。

『1.人々は与えられた条件のもとで、できるだけ合理的に行動する。行動に必要な情報は可能な限り利用する。

2.経済活動の目的は人々の物的満足をできるだけ増大させることであり、この場合にモノ・サービスの生産・交換・消費という「実体経済」が経済の本質であり、「貨幣」はその補助的手段でしかない。

3.人々の欲望は無限であり、消費意欲は無限である。これに対して、物的生産の条件となる資源は有限である。したがって経済の問題とは、稀少資源をできるだけ効率的に配分するという点に求められる。

この三つの前提があって、前記の「自由な市場競争は効率的で望ましい」という結論が導かれる』

としている。

これに対して佐伯教授は、同書でこの三つの前提は間違っていると指摘する。

そしてこの三つの前提の意味を確認するためにとして、次の三つの前提を示している。

『A.人々は常に不確定な状況の中で将来へ向けた行動をしている。

したがって、本質的な意味で合理的な行動というものは定義しえない。

B.「貨幣」は人間の活動にとって補助的な手段ではない。

それは人の生活を支える独自の価値を持ったものであり、また時には貨幣そのものが人の欲望をかきたてる。

C.人間の欲望は社会のなかで他者との関係において作られる。

それはあらかじめ無限なのではない。

一方今日の経済は、技術革新のおかげで巨大な生産力を持っている。

もしも人間の欲望の「増加」が、生産力の増加に追いつかなければ、経済の問題とは「稀少性の解決」へ向けた問題ではなく「過剰性の処理」へ向けた問題となる。』

としている。

ところで、土地そのものは生産できないので、不動産の過剰性の問題はもっぱら需要側の問題となる。

過剰性の問題は需要に影響を与える人口・税制・登記手続・行政サービスのあり方等の社会一般にかかわる問題でもあるので、市場経済では対応できない問題として我々の前に立ちはだかるのではと考える。

前記の「経済学の犯罪」(102ページ)によれば、市場経済の基本的命題は、次のとおりとしている。

自由な競争的市場こそは効率的な資源配分を実現し、可能な限り人々の物的幸福を増大することができる。そしてこの命題が成り立つための重要な前提のうち、特に重要な前提として次の三つを挙げている。

『1.人々は与えられた条件のもとで、できるだけ合理的に行動する。行動に必要な情報は可能な限り利用する。

2.経済活動の目的は人々の物的満足をできるだけ増大させることであり、この場合にモノ・サービスの生産・交換・消費という「実体経済」が経済の本質であり、「貨幣」はその補助的手段でしかない。

3.人々の欲望は無限であり、消費意欲は無限である。これに対して、物的生産の条件となる資源は有限である。したがって経済の問題とは、稀少資源をできるだけ効率的に配分するという点に求められる。

この三つの前提があって、前記の「自由な市場競争は効率的で望ましい」という結論が導かれる』

としている。

これに対して佐伯教授は、同書でこの三つの前提は間違っていると指摘する。

そしてこの三つの前提の意味を確認するためにとして、次の三つの前提を示している。

『A.人々は常に不確定な状況の中で将来へ向けた行動をしている。

したがって、本質的な意味で合理的な行動というものは定義しえない。

B.「貨幣」は人間の活動にとって補助的な手段ではない。

それは人の生活を支える独自の価値を持ったものであり、また時には貨幣そのものが人の欲望をかきたてる。

C.人間の欲望は社会のなかで他者との関係において作られる。

それはあらかじめ無限なのではない。

一方今日の経済は、技術革新のおかげで巨大な生産力を持っている。

もしも人間の欲望の「増加」が、生産力の増加に追いつかなければ、経済の問題とは「稀少性の解決」へ向けた問題ではなく「過剰性の処理」へ向けた問題となる。』

としている。

ところで、土地そのものは生産できないので、不動産の過剰性の問題はもっぱら需要側の問題となる。

過剰性の問題は需要に影響を与える人口・税制・登記手続・行政サービスのあり方等の社会一般にかかわる問題でもあるので、市場経済では対応できない問題として我々の前に立ちはだかるのではと考える。

2022.09.15 10:05

|

2022.09.15 10:05

|